Nei panni di William Shakespeare Julia Varley apre solennemente un enorme libro e dà inizio a una liturgia: le pagine hanno una superficie interna specchiante, e Julia le rivolge verso gli spettatori, li passa in rassegna, uno a uno, guardandoli in volto. Così restituisce l’immagine riflessa di una comunità concorde, presente in sala ma anche disseminata per il mondo: Eugenio Barba la definisce “il popolo segreto dell’Odin”.

È questo l’inizio di Le Nuvole di Amleto dell’Odin Teatret, che dopo la prima nazionale al Teatro Menotti di Milano (coproduttore insieme al Théâtre du Soleil e a ERT) fa diverse date in Italia, tra cui la Biennale di Venezia (2-4 giugno) nel corso della tournée europea.

Alter-ego del drammaturgo, perennemente in scena, Varley muove i fili dell’azione, tocca gli attori e li anima, come burattini. È sempre lei a guidare il pubblico attraverso questa riscrittura metateatrale dell’Amleto, presentandola con queste parole:

Nel 1596, Hamlet, l’unico figlio maschio di William Shakespeare, muore all’età di undici anni. Cinque anni più tardi Shakespeare perde suo padre e durante il periodo di lutto scrive “La tragica storia di Amleto, principe di Danimarca”. Hamlet e Hamlet nella grafia dell’epoca sono intercambiabili, il figlio nel dramma porta lo stesso nome del padre. Cosa ci racconta oggi la vicenda di un padre il cui fantasma appare al figlio e gli lascia il compito di uccidere per vendicarlo? Qual è l’eredità che abbiamo ricevuto dai nostri padri e che trasmetteremo ai nostri figli? Cosa succederebbe se Amleto, come Antigone, affermasse: non sono nato per condividere l’odio, ma l’amore? Il dubbio rende l’uomo debole dice il principe di Danimarca.

Lo spettacolo riduce all’essenziale la trama e mette a nudo in modo semplice, ma estremamente efficace, i conflitti generazionali e familiari, sessuali e sociali che accomunano opere diverse, dalla tragedia greca ai drammi shakespeariani. In particolare, riguardo alle generazioni, va sottolineato che anche la compagnia stessa nel corso dei decenni ha coinvolto attori e attrici di diversa età, provenienza, formazione. Cinque di loro, impegnati in questo spettacolo, hanno un’età compresa tra 26 e 81 anni. Convivono armonicamente in scena grazie a una consuetudine collaudata, che li rende perfettamente coordinati, come un vero coro nel senso antico del termine: vivono insieme, lavorano insieme, si muovono in assoluta sintonia, con elaborate coreografie, in uno stretto spazio scenico rettangolare, coperto solo da un tappeto nero compreso tra le due tribune laterali sui lati lunghi (dove siede il pubblico) e due schermi ai lati corti. Qui a tratti appaiono immagini (in bianco e nero, o trattate), foto, filmati in gran parte di guerra, di lutti e conflitti contemporanei (impossibile non pensare a Gaza o al Myanmar vedendo i bambini straziati portati in braccio dai genitori, o vestiti da soldato e armati). Le videoproiezioni si fondono perfettamente alla complessa regia di azioni, canti, musiche suonate dal vivo e registrate: gli attori entrano ed escono, svolgono contemporaneamente diverse azioni concomitanti, con l’ausilio di pochi oggetti scenici e strumenti musicali (due violini, un flauto, alcune corde).

Oltre alla ‘direzione in scena’ di Julia/Shakespeare, un ruolo fondamentale è occupato anche da Else Marie Lauvik (classe 1944), che alcuni ricorderanno come indimenticabile Alcesti in Ferai, cioè lo spettacolo culto dell’Odin che, a partire da un testo di Peter Seeberg adattato da Barba, rielaborava in chiave danese il mito di Alcesti (1968). A quello spettacolo, che si concludeva col suicidio di Alcesti, si riallaccia implicitamente quello attuale, per diversi motivi. Innanzitutto esplora, anche se in modo diverso, alcuni temi-chiave dell’Odin, a partire dal conflitto generazionale e dalla successione, di padre in figlio, attraverso il corpo della regina. E richiama non solo gli antichi Greci, ma le origini del teatro, in ogni tempo e luogo, nel ricreare e celebrare una cerimonia collettiva, un rito ancestrale che incanta, commuove, coinvolge fortemente tutti i partecipanti (spettatori inclusi).

Qui Lauvik interpreta lo spettro del padre di Amleto, onnipresente e incombente, anche se apparentemente invisibile a tutti i personaggi (tranne Amleto). A inizio spettacolo è già seduta a lato del palco, in silenzio: una specie di burka le copre completamente il corpo e la testa, il viso è nascosto da una maschera. Nel corso dello spettacolo più volte si alza, entra nell’azione, esce, sempre cantando sommessamente un motivo inarticolato, senza parole, dall’andamento altalenante come una nenia funebre. Di quando in quando emette grida acute, strazianti, nei momenti più intensi e toccanti: uno di questi, in particolare, è l’apparizione di Gertude, madre di Amleto e fresca vedova, che amoreggia in diverse scene molto esplicite con il fratello di lui Claudio. Può stupire inizialmente la frequenza e l’insistenza sulla coppia di amanti. Eppure è da qui, dal ‘triangolo amoroso’ con il padre defunto, dalla sua gelosia e rabbia post-mortem, che ha preso spunto Barba per concepire lo spettacolo, interrogandosi sul padre che impone al figlio l’obbligo della vendetta.

Qui sta il fulcro dell’intera riscrittura collettiva, nella responsabilità della successione. Di questo aspetto, cruciale per l’Odin, si è discusso a lungo anche nel bell’incontro organizzato dal Teatro Menotti in occasione del debutto milanese (lo scorso 7 maggio). Il peso delle vite altrui incombe su Amleto, Oreste (Jan Kott, nel saggio Mangiare Dio, del 1977, ha messo in luce i legami tra i due) e su molti altri giovani di ogni tempo, incluso il nostro, privandoli del futuro (da qui il sottotitolo). Non hanno altra scelta i figli – Oreste, Amleto – se non vendicare la morte del padre, punendone i responsabili, arrivando a rinunciare alla felicità e alla vita. È infatti cruciale, in questa lettura generazionale di Barba, la traiettoria della coppia Amleto/Ofelia. I due giovani attori che li interpretano appaiono felici, a inizio spettacolo: corrono, danzano, suonano il violino, giocano a rincorrersi, ridono, amoreggiano. Ma tra loro si insinua il fantasma del re, che toglie loro ogni possibile futuro: segue Amleto come un’ombra e gli ricorda il suo dovere ‘filiale’, fino alla scena-chiave. Come Antigone – che sacrifica l’amore di Emone per la famiglia – anche Amleto non si sottrae al suo destino, accetta la vendetta. Separandosi da Ofelia rimane solo al centro della scena, cambia radicalmente espressione e atteggiamento, come se invecchiasse improvvisamente. Si mette in ginocchio, china il capo, attende che il padre gli si accosti, solenne, per toccarlo con la spada e mettergli sul capo la corona. Dopo questa simbolica investitura gli eventi precipitano, verso l’inevitabile rovina. Julia/Shakespeare non può che alzare gli occhi al cielo, come a cercare le nuvole immaginarie che simbolicamente fanno da coro, presenza fissa nel teatro di Barba: a loro sembra chiedere una spiegazione, una speranza per il futuro, o almeno una consolazione.

Martina Treu

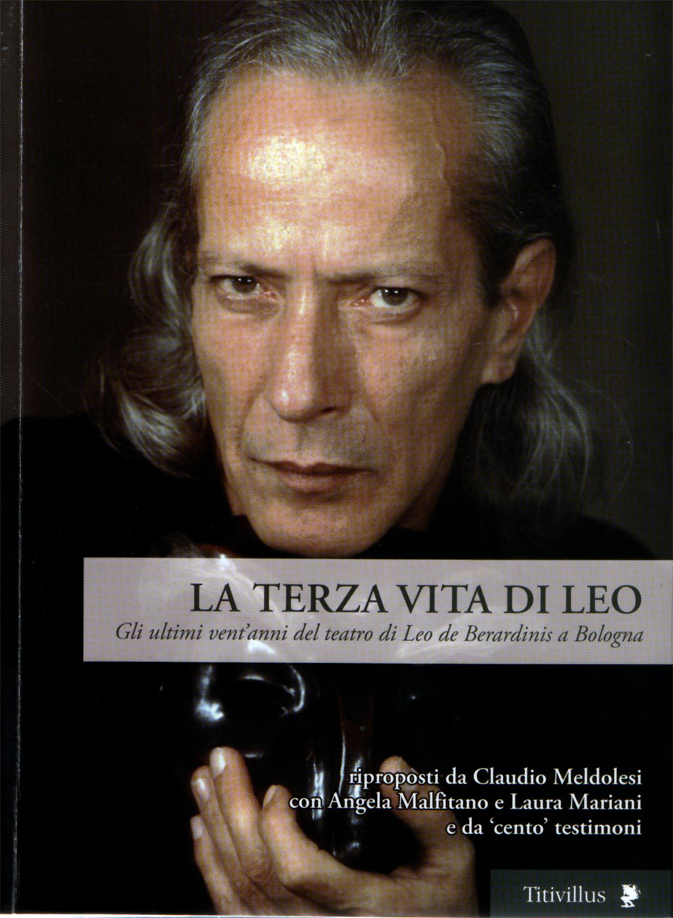

in copertina: foto di Stefano di Buduo

LE NUVOLE DI AMLETO

Dedicato a Hamnet e ai giovani senza futuro

testo, drammaturgia e regia Eugenio Barba

attori Antonia Cioaza, Else Marie Laukvik, Jakob Nielsen, Rina Skeel, Ulrik Skeel, Julia Varley

disegno luci e video Stefano Di Buduo

consulente film Claudio Coloberti

costumi Odin Teatret

spazio scenico Odin Teatret

direttore tecnico Knud Erik Knudsen

assistenti alla regia Gregorio Amicuzi e Julia Varley

produzione Tieffe Teatro / Emilia-Romagna Teatro ERT / Odin Teatret